不妊治療にかかる費用について

不妊治療はなぜ高い?

病院にかかる時、保険が適応される診療と保険が適応されない自由診療があることは、みなさん、ご存知ですね。

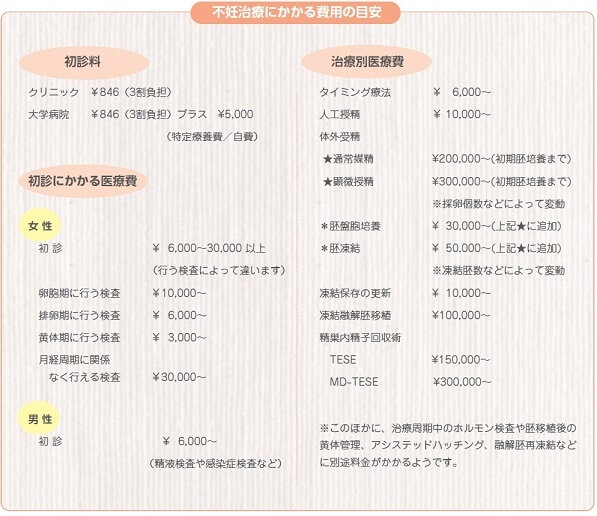

保険診療であれば、個人が負担する支払い額は3割で済みます。不妊治療でも初診や初診時の検査、タイミング療法などには、基本的に保険が適用されます。

ところが、人工授精、体外受精などは自由診療となり、1回の治療周期が終了するまでの投薬や検査、採卵手術、培養、凍結保存にかかる全ての費用が患者負担となるために高額な医療費がかかります。

初診時に行う検査と費用

初診時に行う検査項目は、医療機関によって異なります。初診の予約をするタイミングで、どの程度の費用になるか確認しておくとよいでしょう。

高度生殖補助医療の費用

体外受精、顕微授精では、個々の状態によって使用する薬剤、量が異なり、治療費にも違いがあります。また、治療施設の規模や設備などによって治療費に差が出たり、高い価格設定になったりします。

施設によっては、複数回に及ぶ体外受精、顕微授精などの治療費に、減額制度や成功報酬制度を設けていたりするところもあります。

不妊治療と医療費控除

不妊治療でかかった費用は、確定申告の医療費控除に含めることができます。医療費控除で治療費を少しでも取り戻せるよう、ここで確定申告について知っておきましょう。

医療費控除

確定申告には、その年の1月1日~12月31日までにかかった医療費が、世帯で10万円を超えた場合に、一部の金額が戻ってくる医療費控除があります。控除の上限額は、年間200万円です。

還付金額は、算出した医療費控除の額に申告する人の所得税率を掛けると大体の目安がわかります。共働き夫婦の場合は、どちらが申告をするのが効果的なのかも計算しておきましょう。

また、過去に支払った医療費に関しても、5年前までの分については、遡って申告をすることができます。

自治体の支援を活用する

体外受精は、高額な医療費がかかりますが、行政の支援制度を利用することで、費用の一部を取り戻すことができます。この支援制度は「不妊に悩む方への特定治療支援事業」といい、都道府県、政令指定都市、中核市が事業実施主体となり行っています。

支援対象者は、

(1)特定不妊治療以外の治療法では、妊娠の見込みがないか極めて少ない、と医師に診断された法律上の婚姻関係にある夫婦。

(2)受診初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦であることの2つが条件です。

支援は、日本産科婦人科学会に登録のある施設での治療となりますので、一度確認しておきましょう。

不妊に悩む方への特定治療支援事業

対象となる治療

体外受精および顕微授精(以下、「特定不妊治療」とする)

給付の内容

○ 特定不妊治療に要した費用に対して、初回の治療に限り30万円、以降の1回の治療につき15万円(排卵を伴わない凍結胚移植等については7.5万円)まで助成する。

○ 通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回)まで。

○ 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するまでの手術を行った場合は、1回の治療につき15万円まで助成。(排卵を伴わない凍結胚移植等は除く)

所得制限

730万円(夫婦合算の所得ベース)

あなたの町の支援事業

都道府県などが主体となって実施する「特定治療支援事業」だけでなく、市区町村が独自に不妊治療の支援事業を行っているところもあります。

独自の支援事業を設けている市区町村に住民票がある支援対象者であれば「特定治療支援事業」だけでなく、自治体独自の支援も受けることができます。支援事業の有無や拡充内容は自治体によって異なるので、住民票のある自治体の広報誌や、ホームページなどで確認しましょう。

また、申請方法や提出期日は、市区町村によって異なりますので注意が必要です。

支援事業の申請後、審査期間を経てから入金されるので、治療費の支払いから支援金の入金までに期間があくことを覚えておきましょう。